Биодизайн, или уроки у природы

Зимородок как прототип японских поездов

Скоростные поезда Shinkansen были запущены в Японии в 1964 году и могли разгоняться до 210 км/ч, а после — и до 270 км/ч. И все бы хорошо, если бы не одна серьезная проблема: при выезде из тоннелей на такой скорости поезда создавали громкий хлопок — воздушный удар, похожий на взрыв. Это конечно же пугало живущих поблизости людей и животных. К тому же, чем выше была скорость, тем сильнее поезд сталкивался с сопротивлением воздуха — из-за этого он тратил больше энергии, чем хотелось бы.

Решением этой проблемы занялся директор по техническому развитию Japan Railways — Эйдзи Накацу, который также был увлеченным наблюдателем за птицами. Однажды, наблюдая, как зимородки охотятся за рыбой, он заметил: птицы ныряют с большой высоты прямо в воду и, несмотря на высокую скорость, делают это почти бесшумно и даже без всплесков. Накацу предположил: может, это связано с обтекаемой формой их клюва?

После испытаний и экспериментов с формой инженеры Japan Railways адаптировали форму клюва зимородка для носа поезда — и спроектировали в 1997 году Shinkansen 500 Series. Это сработало: новые поезда стали на 10% быстрее, на 30% экономичнее по расходу электроэнергии, а уровень шума при выходе из туннелей снизился до нормы.

Вот так!

Шелкопряды как соавторы в строительстве

Как человечество и другие виды, вроде шелкопрядов, могут сотрудничать в строительстве объектов и зданий? И главное — остаться при этом живыми*.

*Шелкопряды погибают в традиционном производстве шёлка — ведь чтобы распутать кокон в цельную нить, его нужно сначала прокипятить.

Проект Silk Pavilion II — это попытка показать, как можно иначе. Павильон, созданный с помощью тысяч шелкопрядов, которых направляли роботы — пример того, как в будущем можно строить архитектуру вместе с живыми организмами, делая их соавторами, а не просто сырьем.

Термитники как эталон пассивного охлаждения

В Хараре, столице Зимбабве, очень жарко. Обычно в таких местах офисные здания требуют мощных кондиционеров — а это и дорого, и неэкологично. Архитектору Мику Пирсу хотелось придумать, как охладить здание в южной части африканского континента, и сделать это без кондиционеров и огромных счетов за электричество.

Мик стал искать решение в природе — и вдохновился… термитами. Да-да, теми самыми, что строят огромные глиняные башни. Эти термитники внутри всегда держат стабильную температуру, даже если снаружи пекло.

Мик Пирс применил ту же идею в своем здании Eastgate: вместо кондиционеров он использовал пассивную систему вентиляции и спроектировал здание так, чтобы холодный воздух поступал с нижних уровней, постепенно поднимался вверх и вытеснял теплый — как в термитнике.

Это сработало! Энергопотребление здания снизилось примерно на 90% по сравнению с аналогами, а внутри — всегда комфортная температура.

Мицелий и объекты, которые растут сами

На Бехансе уже полно проектов, как дизайнеры делают из мицелия упаковку, обувь и мебель. Этот грибной биоматериал — один из самых перспективных в биодизайне, потому что его не производят, а выращивают. Он легкий, прочный и биоразлагаемый.

Основой для него служит мицелий — корневая система грибов, которая прорастает в органической массе (например, опилках, шелухе зерна, кофейной гуще) и которую можно «вырастить» в нужной форме.

Сегодня мицелий все активнее используют и в архитектуре.

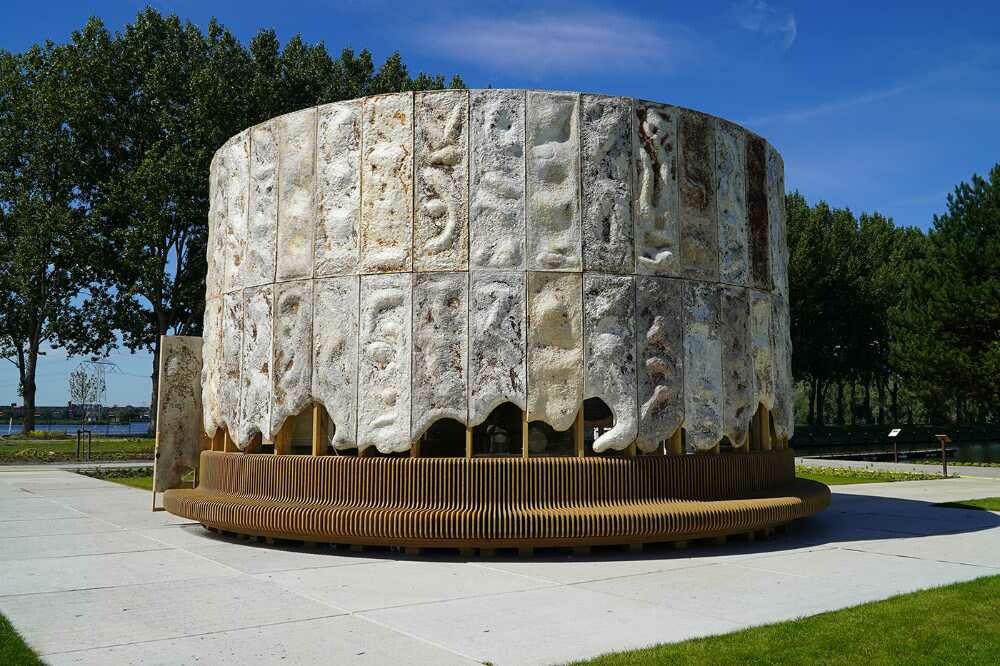

Один из самых популярных и масштабных проектов в этом плане — The Growing Pavilion в Нидерландах, представленный на Dutch Design Week. Его стены выросли за несколько недель из мицелия, древесных отходов, льна и других природных компонентов.

Это классный пример того, как архитектура может быть частью природы, и как работать не только с природой как формой, но и с природой как процессом.

Мицелий как часть звука

10th Floor Studio — арт-студия из Сан-Франциско, которая работает на стыке искусства, экологии и биодизайна и исследует, как живые организмы могут участвовать и в творческом процессе.

Ребята из студии наблюдают, как грибы растут в разных условиях, и позволяют им самим «решать», где и как развиваться. Такой подход требует отказаться от полного контроля и воспринимать непредсказуемость как важный элемент искусства, давая природным процессам возможность влиять на форму и структуру объектов.

Один из самых ярких проектов студии — Boombox, динамик, где алюминиевый корпус дополнен живыми грибами, которые влияют не только на внешний вид, но и на звучание устройства.

Паутина как музыка

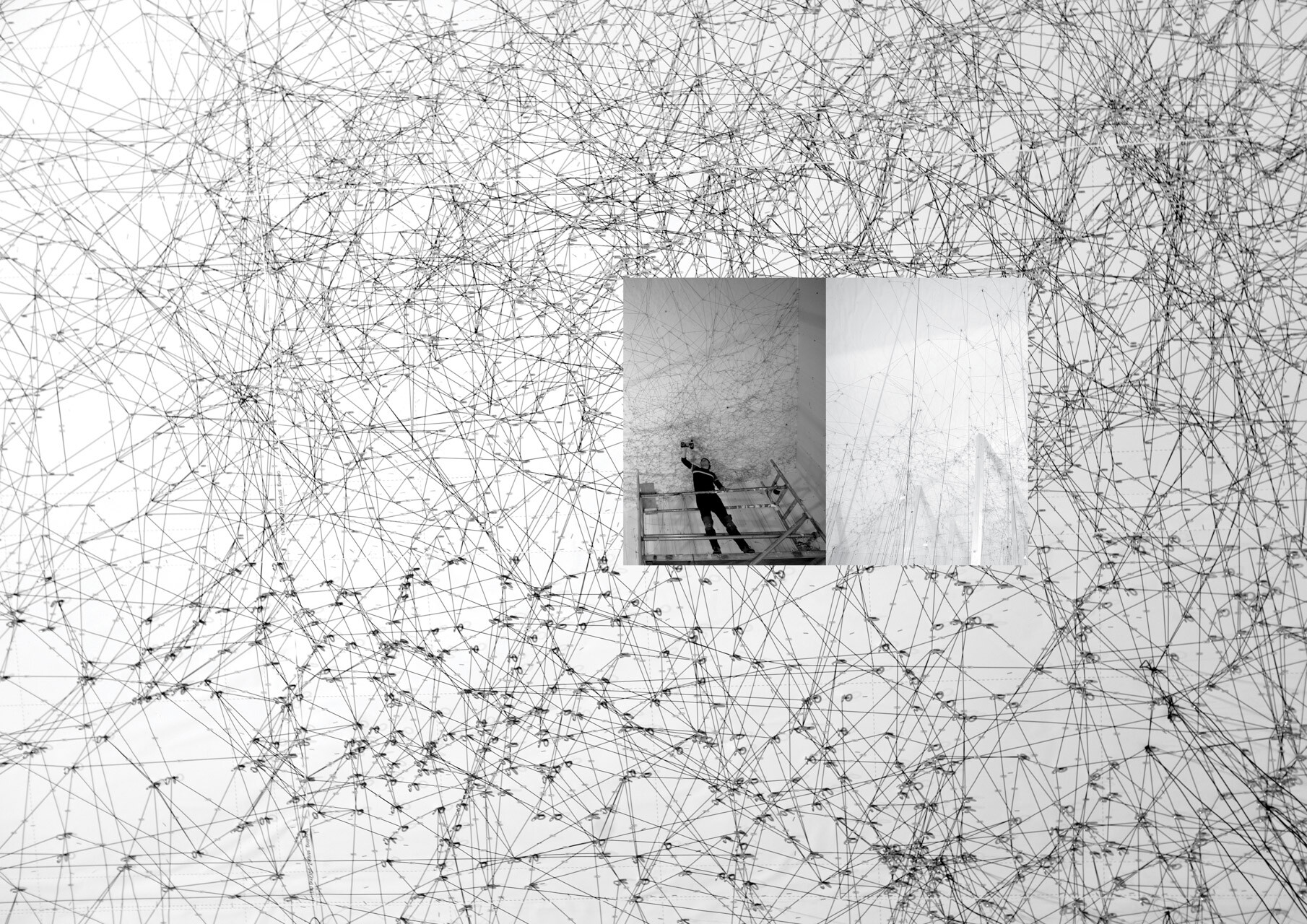

Томас Сарацено — аргентинский художник и архитектор, который работает с живыми пауками. В тишине и темноте они плетут паутины, которые Томас затем сканируют в 3D и на их основе создает визуализации и превращает вибрации паутины в звук.

Сарацено считает, что паутина — это не просто ловушка или дом, а настоящий музыкальный инструмент и орган чувств паука. Ученые установили, что пауки общаются через вибрации — с их помощью они чувствуют приближение добычи, распознают партнера и «читают» изменения окружающей среды. А человек, слушая «паучью музыку», может впервые почувствовать мир глазами (и лапками) другого существа.

Специальные сенсоры фиксируют вибрации, возникающие при движении паука или при внешних воздействиях — например, при дуновении воздуха. С помощью программ и аудиотехнологий эти вибрации преобразуются в звук — странный, тонкий, почти инопланетный, который музыканты потом используют как основу для своих композиций.

Бабочки и создание плазмонных красок

Крылья бабочек кажутся нам яркими и разноцветными, хотя на самом деле на них нет никакой краски. Их цвет создается не химией, а физикой: не за счет пигментов, а благодаря особой структуре чешуек, где свет отражается и преломляется на уровне наночастиц.

Вдохновившись этим явлением, ученые разработали плазмонные краски. Они тоже не содержат пигментов, а состоят из крошечных металлических частиц. За счет их формы, размера и расположения можно «настроить» любой яркий цвет. Такие краски не выцветают, не вредны и могут служить почти вечно.

Так, например, чтобы покрасить самолет Boeing 747 такой краской, понадобилось бы всего 1,5 кг — вместо 500 кг обычной.